日本磨き合い通心10月号「汚れを資源に、清掃を循環に」

もう、10月に入りました。

年末のことを考えながら目の前の仕事をされていることと思います。

しかし、私は暑い日が長く続いたためか、今年があと3ヶ月を切っていると言う実感が湧きません。

(おせち注文の広告を見ても……)

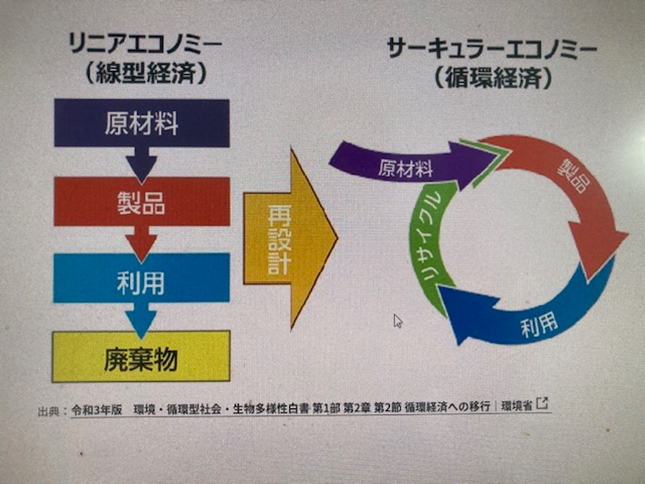

さて、大阪万博のテーマの一つにサーキュラーエコノミーがあげられましたが、

日本語で「循環型経済」と呼ばれる経済システムを示す言葉です。

「資源を使い続け、捨てずに循環させる」を目指した経済の仕組みです。

つまり、廃棄物と言う概念をできる限りなくし、

資源や製品が「生産→使用→再利用→再生→再び生産へ」と循環する社会を目指すことです。

3Rは廃棄物処理やリサイクル政策の中で重視されてきた考え方でゴミを減らすことが出発点。

つまり「廃棄物をいかに減らすか」に焦点を当てていますが、

サーキュラーエコノミーは3Rを含みつつ、また1994年に日本の国連大学が出したゼロエミッションをも含む、

もっと広い経済システム全体の再設計を目指しています。

廃棄物と言う概念自体をなくすことが出発点になっています。

サーキュラーエコノミーの三原則

(定義)

1 廃棄物と汚染を生み出さない設計。

2 製品や素材を高い価値のまま循環させる。

3 自然を再生する。

先月号の欧州の考え方も踏襲していると思います。

サーキュラーエコノミーは、単なる最近の流行ではなく、

思想としては古く、政策としては新しいというニ重の時間軸を持っていると考えられます。

2000年代に入ると、ヨーロッパを中心に「リニア型経済(直線型経済)」採取→製造→廃棄の限界が指摘され、

エレンマッカーサー財団(2010年設立)が理論と実践を体系化しました。

思想的な背景としては、1970年代の「持続可能な開発」や「産業エコロジー」の流れを受け継ぎ、

経済活動全体を資源循環型に再設計することを目指しています。

日本では、江戸時代に歴史的ルーツを持っています。

人口百万人の世界最大都市が「完全循環型都市」として存在していたからです。(同時代パリ20万人)

これは「もったいない精神」に通じ、現代のサーキュラーエコノミーの先駆けではないでしょうか。

日本の政策としての動きは

2000年 3Rを中心とした法整備

2020年 経産省が「3Rからサーキュラーエコノミー」へと転換

2022年 環境省が「循環経済工程表」発表

2024年 「第五次循環型社会形成推進基本計画」の中で、

サーキュラーエコノミーへの本格移行を国家戦略として明記(閣議決定)

東京都も2019年に「ゼロエミッション東京」を宣言し、

サーキュラーエコノミーへの移行を明記しました。

このように、社会は環境問題を経済システムの中に組むことによって解決しようとしています。

すでに清掃業界でも一部では取り上げられ、実施が始まっています。

例えば、廃棄物ゼロの清掃モデルとして洗剤容器の回収・再利用(花王)、モップ素材の再資源化など。

これまでの清掃業界は「汚れ取り除き、廃棄する」という「直線型モデル」を基本としてきたが、

今後は清掃を単なる「後処理」ではなく、「社会と環境に資源循環をもたらす行為」として、再定義する必要があろう。

サーキュラーエコノミー(循環型経済)の考え方を清掃に導入し、

汚れや廃棄物を「資源」と捉え、「生かす・循環させる」発想への転換である。

その結果、清掃業はコスト削減だけでなく、

環境価値や社会的価値を生み出す産業へ進化できる。

目指すのは「掃除=循環を調律する行為」という新しい概念の構築ではないでしょうか。

「日本磨き合い通心」とは

『日本を磨く会』が会員様向け(主に清掃業者様向け)に毎月発行している会報です。

弊社では、毎月原稿を協力しております。

ご興味のある方は、日本を磨く会HPをご覧下さい。